(Da Lazzeri,Montorsi: Eur. Urol. 60(2011)78-80)

(Da Lazzeri,Montorsi: Eur. Urol. 60(2011)78-80)

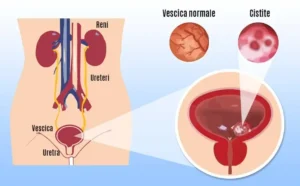

Attualmente, nonostante la molteplicità delle ricerche, non si è completamente chiarita la cascata di eventi che porta allo stabilirsi della malattia cistitica cronica, mentre le molteplici strategie terapeutiche cosiddette sintomatiche, di solito falliscono o non hanno che un’efficacia di breve durata. Nella maggior parte delle pazienti si può far risalire la prima manifestazione cistitica ad una infezione batterica acuta, anche se la quasi totalità dei ricercatori è concorde nell’affermare che questa condizione è probabilmente conseguente ad un difetto primario del rivestimento uroteliale.

Mentre nel passato si riteneva l’urotelio una semplice, pur se molto sofisticata barriera, gli studi attuali invece ne hanno rivelato sia la sua funzione sensitiva, con la possibilità di informare il sistema nervoso centrale di stimoli termici, chimici o meccanici, che la sua attività efferente attraverso il rilascio di mediatori che influenzano la capacità contratturante delle cellule muscolari lisce della parete vescicale.

La capacità di tale barrriera di mantenere integra il suo compito protettivo dipende dalla presenza dei GAGs ( glucosamminoglicano) che ricoprono con uno strato “mucinoso” le sue cellule più superficiali. Il GAG ha una molteplicità di funzioni e non si comporta solo come barriera “fisica”, ma funziona anche come fattore antiaderente e come meccanismo di difesa contro infezioni e agenti irritanti (es. alcool, peperoncino ecc.).

Le cause che possono provocare la diminuzione o la perdita dei GAGs, sono, come detto sopra, molteplici e non tutte attualmente ancora evidenziate. Sicuramente un ruolo importante giocano le infezioni croniche ripetute, ma anche sostanze particolarmente aggressive o chemioterapici o radiazioni ionizzanti somministrate per motivi terapeutici. Ricerche recenti hanno messo in luce, in pazienti allergiche al Nickel, la possibile diminuzione delle difese vescicali, con aumento di infezioni urinarie. In queste pazienti risultava statisticamente significativa la copresenza di candidosi vaginale, herpes labiale e infezioni delle vie respiratorie.

Da quanto suesposto, è comprensibile come una diminuzione o un “buco” nella barriera mucinosa dei GAGs, inneschi il danneggiamento della sottostante parete vescicale con infiammazione neurogena cronica.

Infatti in questa situazione le sostanze tossiche o meglio “aggressive”, fisiologicamente presenti nelle urine, vengono a contatto con un urotelio privo di difesa provocando l’attivazione di sostanze a loro volta pro infiammatorie (quali la sostanza P, le neurokinine la bradikinina ecc.) le quali sia mantengono l’infiammazione sia attivano la contrazione dei muscoli vescicali.

Si attiva così un circolo vizioso nel quale il rilasciamento di tali neuropeptidi provoca le alterazioni della minzione (stimolo impellente, minzione frequentissima) associate al dolore, alle quali consegue un ulteriore rilasciamento reattivo di sostanze proinfiammatorie (sostanza P bradikinine ecc.) che, oltre a regolare la contrazione dei muscoli lisci vescicali, determinano la migrazione delle cellule del sistema immunitario, la degranulazione dei mastociti (che a loro volta anch’essi liberano sostanze pro infiammatorie). Tutti questi meccanismi infine provocano l’istaurarsi della nevrite cronica.

Infatti quando il difetto dei GAGs persiste oppure fallisce il suo processo riparativo, la cronica stimolazione dei tessuti suburoteliali provoca una ipersensibilità della vescica con comparsa delle cosiddette allodinie (cioè un dolore per uno stimolo che normalmente non è in grado di provocarlo).

Ad esempio la fisiologica sensazione di riempimento vescicale, necessaria nel soggetto normale ad informare il cervello sul bisogno di urinare, si trasforma in una sensazione di dolore urente, anche intensissimo, che costringe la paziente a minzioni frequentissime che a loro volta sono causa di ulteriore infiammazione.

Ma in questi casi, il danno prodotto dall’infiammazione cronica non è solamente localizzato a livello vescicale. Infatti il rilascio di neuropeptidi a livello vescicale provoca in tempi abbastanza brevi la selezione di un gene specifico che a livello del midollo spinale aumenta il numero delle sinapsi midollari le quali, a questo punto senza il bisogno di nuovi stimoli algogeni, sono in grado di provocare e mantenere un aumento della ipersensibilità.

Ricordiamo che il segnale doloroso in situazioni di normalità, viene portato fino al cervello dove viene processato dal sistema limbico che grosso modo possiamo considerare come la centrale di gestione delle emozioni. All’arrivo di questi messaggi, si attivano fisiologicamente dei comportamenti atti ad interrompere questo dolore o ad evitare che si ripeta.

Se però questi segnali si ripetono continuamente, come accade nel dolore cronico, il sistema limbico provocherà prima manifestazioni di ansia e poi via via, al permanere del dolore, manifestazioni di angoscia fino al panico. A questo punto talvolta si potranno manifestare cambiamenti radicali dell’umore fino ad uno stato di depressione continua.

Ricerche sugli animali e sull’uomo hanno dimostrato che in fase depressiva la nostra capacità di interpretare il dolore diminuisce, con conseguente abbassamento della soglia del dolore. La paziente allora metterà al centro della sua vita l’attenzione spasmodica continua ai suoi sintomi, che per molte di esse, nei casi più gravi, diventano una “ragione” dell’esistere.

Infatti, quando il dolore, da fisiologica reazione a situazione nocicettiva, diventa neuropatico, l’attenzione allo stesso ne è una componente fondamentale. Ecco perché questo tipo di dolori “inspiegabilmente” diminuisca fino a scomparire, durante la notte per aumentare invece quando l’attenzione della paziente non è obbligatoriamente rivolta ad altri impegni importanti. Da qui il comune aumentare del dolore nei fine settimana ed ancora di più durante eventuali vacanze “monotone”.

Nelle pazienti più sofferenti verranno via via perduti tutti gli interessi socializzanti con impatto negativo anche sui rapporti inter familiari. Questo naturalmente dipenderà anche dalla sensibilità dell’eventuale partner, il quale, pur con tutta la buona volontà, di solito non riesce minimamente a rendersi conto del dramma vissuto dalla compagna. I partners spesso non si capacitano di come si sia potuta perdere improvvisamente l’ intimità di coppia e vivrà la negazione dei rapporti sessuali (causa frequente di stimoli dolorosi), come una inspiegabile e ingiustificata colpa da addebitare alla compagna.

Da tutto quanto esposto, consegue la necessità di intervenire il prima possibile sui primitivi fattori locali dell’infiammazione, prima che questi a loro volta, come spiegato sopra, liberino sostanze stimolanti la crescita delle neurosinapsi midollari.