АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

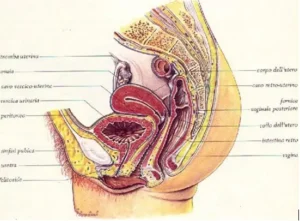

Женский мочевой пузырь и мочеиспускательный канал (рис. 1) расположены в малом тазу и имеют смежные отношения с ампулой прямой кишки в задне-нижней области, с маткой в задне-верхней области, с лобковым симфизом спереди и с влагалищем спереди ниже. Брюшина, т.е. мешок, в котором находятся брюшные органы, покрывает только верхнюю стенку (так называемый купол) мочевого пузыря. Стенки мочевого пузыря состоят из 3 слоев. Внутренний слой слизистой оболочки (так называемый уротелий), средний мышечно-сосудистый слой (так называемая мышца детрузора) и наружный серозный слой (так называемый перицистиум).

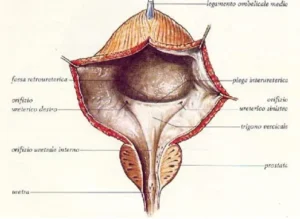

Макроскопически, во внутренней стенке мочевого пузыря (рис.2), в его передней/нижней части, мы можем распознать так называемую тригону, т.е. ту примерно треугольную область, где два вида мочевого пузыря открываются латерально (т.е. те два канала, из которых поступает моча, вырабатываемая высоко в почках), и медиально внутренний проход мочеиспускательного канала, т.е. канал, по которому моча выводится наружу.

«Женский цистит является частым заболеванием, поражающим не менее 35% женщин хотя бы раз в жизни, с более высокой частотой, чем у мужчин, из-за анатомического строения. Причинами могут быть такие бактерии, как кишечная палочка, которые часто передаются напрямую или во время полового акта. Эффективное лечение требует точной диагностики, такой как бактериологическое исследование мочи с чувствительностью, и таргетной терапии, избегающей неподходящего лечения. Профилактика, основанная на правильном образе жизни и хорошей гидратации, имеет важное значение для уменьшения рецидивов и осложнений».

"Профессор Федерико Гверчини - Уролог - Андролог"

ФИЗИОЛОГИЯ ИННЕРВАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

(Из рекомендаций Европейского общества урологов)

Иннервация мочевого пузыря и органов малого таза должна отвечать потребности в интеграции функций мочеполовой системы в социальную жизнь. Иннервация мочевого пузыря и половых органов начинается от лобной доли до тазовых сплетений. Для того, чтобы сложилась физиологическая ситуация, парасимпатическая, симпатическая и соматическая системы должны непрерывно взаимодействовать друг с другом. Парасимпатические преганглионарные волокна вызывают сокращение детрузора и одновременно расслабление волокон шейки мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Они берут начало на уровне второго, третьего и четвертого крестцовых метамеров (S2-S4). Их низкое происхождение объясняет, что даже у пациентов с высоким уровнем общих травм спинного мозга некоторые функции мочевого пузыря могут сохраняться. Из исходных участков волокна переходят непосредственно в тазовый нерв, который, как мы видели, являясь частью тазового сплетения, также вступает в отношения с симпатическими волокнами. Симпатические преганглионарные волокна в основном подавляют стимулы, вызванные парасимпатическими. Они берут начало на уровне десятого дорсального метамера до второго поясничного метамера (D10-L2). Отсюда они проходят в поясничные нервы, чтобы достичь гипогастрального сплетения, которое одновременно соединяется с тазовым сплетением и доходит непосредственно к стенке мочевого пузыря. Соматические волокна проводят двигательные стимулы к произвольным мышцам тазового дна и части мочеиспускательного канала. Они берут начало из второго, третьего, четвертого сакрального метамера (S2-S4) и проходят непосредственно в половое сплетение, а затем в половой нерв (с волокнами мочевого пузыря, влагалища, клитора и т.д.). Кроме того, отдельное моторное ядро (ядро Onuf), расположенное в переднем мозговом веществе на уровне S2-S4, обеспечивает волокна аксонов, которые специфически иннервируют наружный сфинктер уретры. Этот «сверхконтроль» показывает нам, насколько важна функция недержания мочи в его психосоциальной функции. Нервная иннервация мочевого пузыря состоит как из волокон, которые передают сообщения от периферии к мозгу (афферентные волокна), так и от мозга к мочевому пузырю (эфферентные волокна). К первой группе (афферентные волокна) относятся те волокна, которые вызывают ощущения наполнения мочевого пузыря, возникающие как при пассивном растяжении, так и при активном сокращении. Существует также вторая категория волокон, так называемые бесшумные волокна или С-волокна. В норме они неактивны, но активируются только при наличии болевых раздражителей или при воздействии тепла. Но выработка нервного стимула происходит в мочевом пузыре посредством активации сенсорных рецепторов, которые расположены в контексте уротелия (т.е. внутренней части мочевого пузыря) и детрузора (т.е. собственно мышцы мочевого пузыря).

Ко второй группе (эфферентные волокна) относятся те волокна, которые переносят электрический сигнал от мозга к мочевому пузырю. На самом деле, органы малого таза получают иннервацию, как уже говорилось выше, одновременно как от симпатической, так и от парасимпатической систем. Также интересно отметить союз, который происходит между волокнами, представляющими чисто мочевой пузырь, и брыжеечными и гипогастральными, которые иннервируют кишечник и желудок. Этот анастомоз легко объясняет, как болезненные раздражители со стороны мочевого пузыря или уретры могут также затрагивать кишечник и желудок.