Prostatite cronica e acuta – Metodiche diagnostiche

- Colloquio preliminare

- Esame fisico generale

- Esplorazione rettale

- Esami di laboratorio

- Ecografia prostatica transrettale (TRUS)

- TRUS e prostatiti acute

- TRUS e prostatiti croniche

- Esami radiologici

- Cistoscopia

Colloquio preliminare

(Valore diagnostico 10)

Abbiamo indicato vicino ad ognuno dei paragrafi seguenti, un punteggio del tutto arbitrario, esprimente secondo la nostra esperienza, la capacità diagnostica dell’esame.

E’ un momento fondamentale dell’approccio al paziente prostatitico, il quale durante il colloquio, oltre a fornire all’urologo informazioni specifiche sui suoi sintomi, decide anche, più o meno consciamente, se affidarsi o meno al medico che ha di fronte.

I sintomi sui quali investigare sono quelli descritti nell’apposita sezione.

Consiglio ai medici che si occupano di patologia prostatitica, una particolare pazienza in questo momento diagnostico.

I sintomi di prostatite vanno richiesti più volte singolarmente ed investigati a fondo. Nel nostro ambulatorio, il questionario sintomatologico(vedi sotto), viene normalmente sottoposto al paziente per due volte di seguito, da due sanitari differenti. Ricordiamoci che il più delle volte davanti a noi sta un uomo o un ragazzo sfiduciato o impaurito sia dalla cronicità della malattia che dai molteplici precedenti consulti, che si sono spesso risolti, dal suo punto di vista, in un fallimento o addirittura in un tradimento. Pertanto alcune volte tenderà a sottovalutare alcuni aspetti della malattia per sopravvalutarne altri. A noi e alla nostra esperienza sta equilibrare il valore delle risposte.

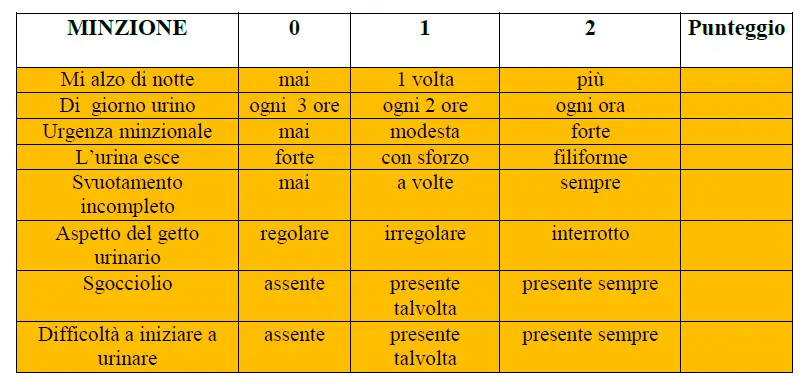

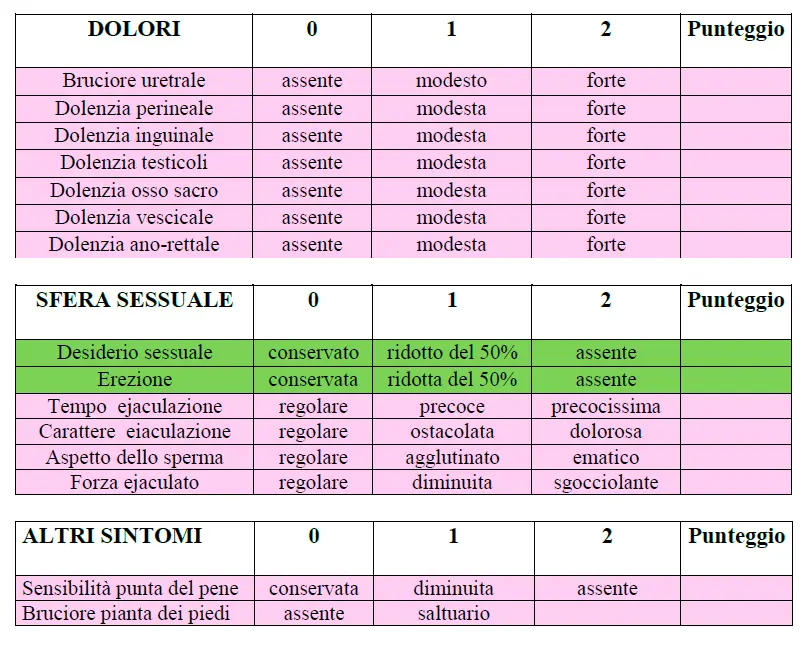

SCARICA IL QUESTIONARIO SINTOMATOLOGICO

Validato nel 2002 nel XVII Congresso Europeo di Urologia

Esame fisico generale

Valore diagnostico 7

Teniamo presente che alcuni dei sintomi lamentati in corso di prostatiti possono invece essere causati da altre patologie che devono pertanto essere attentamente ricercate ed escluse.

Va perciò esclusa la presenza di:

- punta d’ernia o ernie inguinali o crurali conclamate che possono causare dolenzia inguinale o sovrapubica;

- emorroidi, fistole perianali o ragadi che possono causare dolenzia o dolore anale o perineale;

- strappi muscolari, talvolta nei giovani causa di pubalgie o cruralgie;

- epididimite o varicocele che possono causare pesantezza e dolenzia testicolare.

- patologie spinali acquisite (ernie discali, cisti ecc.)o congenite(spina bifida),che possono causare i sintomi più vari a livello perineale,penieno e sovrapubico

L’esplorazione rettale è invece fondamentale sia per valutare il livello di un eventuale spasmo della muscolatura perineale, sia per la possibilità di palpare l’emergenza dei nervi pudendi una cui vivissima dolorabilità è sempre correlata ad un’infiammazione responsabile nel generare la Sindrome Dolorosa del Pavimento Pelvico.(VEDI)

Esplorazione rettale

Valore diagnostico 10

Non ritengo inutile sottolineare che il dito esploratore debba essere inserito nel retto con estrema delicatezza, onde non perdere, per una ben comprensibile reazione del paziente, la possibilità di percepire una contrattura patologica della muscolatura degli elevatori dell’ano. Tale contrazione è anche indirettamente ipotizzabile qualora si riscontri una dolorabilità elettiva dei nervi pudendi a livello del ligamento sacrospinale.

Da notare che l’irritazione dei nervi pudendi non è mai primitiva ma è sempre secondaria sia alla contrazione cronica su base reattiva della muscolatura perineale, sia alla presenza di ripetuti traumatismi cronici del perineo (sellino duro della bicicletta, sella del cavallo, vibrazioni del motorino ecc.). Nel nostro caso, i traumi da parto, ovviamente non fanno parte della presente trattativa.

Per motivi didattici l’esplorazione del retto può essere divisa in inferiore (studio dello sfintere rettale, dell’area emorroidaria e dei muscoli del pavimento perineale), media (apice prostatico e corpo della prostata) e superiore (base prostatica e vescicole seminali).

La manovra può, previo apprendimento, essere autoeseguita dal paziente stesso, potendone così trarre autonomamente informazioni di andamento della malattia, in corso di trattamento. Abbiamo inoltre potuto constatare che ciò, se naturalmente non ha una valenza strettamente terapeutica, di solito però comporta una diminuzione dell’ansia legata alla malattia, facendo prendere coscienza al soggetto della localizzazione del proprio organo malato e della sede di partenza dei propri disturbi.

La prostata in corso di prostatiti può presentarsi sia aumentata di volume e soffice, come nella fase di infiammazione acuta, sia volumetricamente normale con consistenza regolare o indurita. L’esame può generare una vivace dolenzia, che si può irradiare alla punta del pene, soprattutto nell’esplorazione della sua porzione infiammata. L’esplorazione rettale deve anche naturalmente essere rivolta ad escludere , soprattutto nei soggetti meno giovani e con eventuale emospermia, la presenza di formazioni neoplastiche, assolutamente indistinguibili, solo con la visita, da noduli calcifici o di prostatite granulomatosa. In tutti i casi dubbi pertanto, bisogna dosare nel sangue il PSA (Prostatic Specific Antigen), che può aiutarci, insieme alla bipsia prostatica fusion (sotto guida della Risonanza magnetica), a dirimere il dubbio diagnostico.

L’esplorazione va completata dalla palpazione delle vescicole seminale per apprezzarne la loro consistenza, il loro volume e se presente, la loro dolorabilità.

Esami di laboratorio

Valore Diagnostico 10

Quando abbiamo cominciato ad occuparci di prostatiti, seguendo l’esempio di altri Urologi, sottoponevamo i nostri pazienti al test dei quattro bicchieri (Stamey 1968), cioè alla ricerca di cellule infiammatorie ed agenti microbici nell’urina prima e dopo massaggio prostatico.

Questo test, nonostante sia ancora molto usato, è stato da noi abbandonato e sostituito dagli esami qui di seguito elencati:

- Urinocoltura e Spermiocoltura con antibiogramma per germi comuni, miceti protozoi e batteri saprofiti, su terreni all’uopo arricchiti.

- Su urine, sperma e tampone uretrale dopo massaggio prostatico Amplificazione del DNA (con tecnica PCR), di Chlamydia, Micoplasma, Gonococco, Herpes virus(HSV) e Papilloma virus (HPV)

- IGG e IGM per Chlamidia e Micoplasma e IGa secretorie antiChlamydia.

Nel sospetto di infezione anche della partner, richiediamo:

- Tampone vaginale con ricerca, coltura ed eventuale antibiogramma per batteri comuni, miceti e protozoi, e amplificazione del DNA di Chlamydia, Micoplasma, Gonococco,Herpes virus e Papilloma virus. Da notare che alcuni ceppi di HPV nella donna, possono essere potenzialmente altamente cancerogeni!

In presenza di sintomi della sfera sessuale richiediamo una serie di dosaggi ormonali quali:

- Testosteronemia totale

- Testosterone libero

- DEHA e DEHAS

- LH, FSH, Prolattina

- 17 Beta estradiolo

- PSA totale

In presenza di alterazioni della fertilità richiediamo:

- Spermiogramma

- Test di penetrazione dei nemaspermi

- Fibrosi cistica

- Mar Test

- Cariotipo

- Microdelezione del cromosoma Y

- Ormone Anti Mulleriano

Ecografia prostatica transrettale

Valore diagnostico 10

Lo studio ecografico del paziente prostatitico è un momento fondamentale dell’iter diagnostico e come vedremo, terapeutico, della malattia. Ma tale studio deve essere eseguito nella giusta maniera e con le adeguate apparecchiature. Il paziente va studiato a vescica piena (ma non iperrepleta!) e per via transrettale, con una fase basale e una fase c.d. dinamica, cioè durante la minzione. Nella nostra esperienza preferiamo eseguire l’indagine con il paziente in piedi, onde poi facilitare l’esecuzione della minzione sotto visione ecografica associandolo all’uroflussometria. A tale uopo la sonda ecografica deve essere del tipo sottile della nuova generazione onde non creare anomale compressioni sul collo vescicale. I piani di esplorazione della prostata devono essere almeno due (sonda biplana o multiplana) e la frequenza di vibrazione dei cristalli deve essere compresa fra i 7 ed i 10 Mhz.

Solo con queste prerogative potremo avere la certezza di studiare l’organo in maniera adeguata.

I patterns ecografici da prendere in considerazione nella fase basale sono i seguenti:

- Volume della ghiandola

- Profilo capsulare

- Ecogenicità del tessuto ghiandolare

- Assenza o presenza di formazioni fibro-calcifiche

- Regolarità del decorso ed ecogenicità dei dotti ejaculatori

- Calibro delle vene del plesso periprostatico

I patterns ecografici da prendere in considerazione nella fase dinamica minzionale sono i seguenti:

- Profili e riflettenza del pavimento vescicale (trigono)

- Elasticità e morfologia del collo vescicale

- Distensibilità dell’uretra prostatica

- Profili e riflettenza delle pareti dell’uretra prostatica

- Profilo e riflettenza del Veru montanum

- Eventuali reflussi uretro-prostatici evidenziabili con l’ausilio del colordoppler

Ecografia prostatica transrettale (TRUS) e prostatite acuta

Nelle infiammazioni acute la ghiandola può essere di volume regolare o aumentato e con conservata o meno simmetria dei due lobi.

- Ecograficamente nelle forme lievi si evidenzia inizialmente un alone ipoecogeno periuretrale conseguente all’edema ghiandolare.

- Con il progredire della malattia compaiono fettucce ipoecogene intraghiandolari conseguenti alla dilatazione dei vasi sanguigni alla quale si associa talvolta la dilatazione del plesso venoso periprostatico del Santorini.

- Nelle forme più gravi la ghiandola aumenta di volume mentre porzioni sempre più estese di tessuto diventano ipoecogene per un più largo coinvolgimento tissutale infiammatorio. Tale situazione, nei soggetti più anziani o con diminuita immunoresistenza, può evolversi in un ascesso prostatico il cui quadro ecografico nella fase iniziale è tipicamente rappresentato da un’area transonica a margini irregolari

Ecografia prostatica transrettale (TRUS) e Prostatite cronica

La prostatite cronica è un processo infiammatorio a carico della prostata, una patologia molto comune che può essere determinata da vari fattori. Si stima che annualmente, circa un terzo della popolazione maschile sia affetta da prostatite. Se ne possono distinguere diverse tipologie, acuta, batterica, infiammatoria asintomatica, ma la prostatiche cronica abatterica è sicuramente la più diffusa.

La prostatite cronica presenta una sintomatologia altalenante, con periodi acuti e fasi di miglioramento, richiedendo trattamenti diversi in base al livello di gravità. Le terapie per la cura della prostatite cronica vengono assegnate in seguito ad un’accurata diagnosi, consistente nell’esame digito rettale, la coltura del secreto prostatico, spermiogramma, ecografia trans rettale (TRUS) e dosaggio del PSA. Mentre i primi tre esami sono indicati per un primo approccio diagnostico e fornire informazioni sulle funzionalità prostatiche, TRUS e PSA, eseguendo minuziose analisi anatomo-strutturali, sono considerati anche mezzi di prevenzione del tumore prostatico.

Adesso vediamo a quali cambiamenti ecografici vanno incontro le diverse porzioni della prostata in corso di prostatite cronica:

CAPSULA PROSTATICA E PARENCHIMA GHIANDOLARE

La capsula prostatica ed il volume ghiandolare sono di solito regolari.

Le alterazioni ecografiche del parenchima ghiandolare, possono essere localizzate in sede periuretrale o periferica od ubiquitarie. Nelle infiammazioni croniche di modesta entità, è fondamentale, come specificato dinanzi, utilizzare una sonda ecografica ad alta risoluzione, per poter meglio rilevare i segni più lievi della malattia, costituiti inizialmente da aree a margini irregolarmente ovalari iper o ipoecogeni. E’ talvolta presente una dilatazione reattiva delle vene periprostatiche, peraltro non specificamente diagnostica. Nelle infiammazioni croniche più gravi possiamo rilevare tre tipi di risposta ecogena del parenchima ghiandolare:

| aree con struttura ipoecogena a limiti sfumati nel parenchima circostante (Ipoechoic Prostatitis – foto 4). |  |

| 2. aree con struttura omogeneamente iperecogena a margini tipicamente seghettati e ben definiti (Iperechoic Prostatitis – foto 5) . |  |

3. aree con struttura notevolmente iperecogena, talvolta con presenza di alone ipoecogeno di reazione ghiandolare acuta circostante.

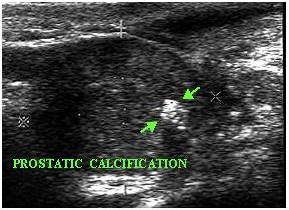

FIBROCALCIFICAZIONI

Sono delle aree fortemente iperriflettenti con forma sia rotondeggiante che irregolarmente ovalare con diametri da pochi millimetri (cosiddette a “spruzzo di calce”), fino ad alcuni centimetri; possono essere sottese, a seconda della loro densità, da un cono d’ombra posteriore.

Bisogna fare una distinzione sul valore diagnostico di questo reperto, in funzione dell’età del paziente. Mentre le calcificazioni localizzate a livello della periferia di un adenoma prostatico, nel paziente anziano, sono riferibili a precipitazioni di minerali all’interno di acini o dotti compressi dall’adenoma stesso, e pertanto di solito non ingenerano alcuna sintomatologia, nel giovane questo tipo di lesione può essere associata sia a prostatite in atto o ad esiti della stessa privi pertanto di significato patologico.

Tipicamente nel paziente giovane la calcificazione è localizzata per motivi anatomici, di solito in sede periuretrale, per la precipitazione di cristalli all’interno di acini periuretrali i cui dotti si siano obliterati per una situazione flogistica.

Le calcificazioni in realtà non sono quasi mai delle vere calcificazioni (per intenderci come un calcolo renale), ma sono degli aggregati molto tenaci, ma labili, che nel caso di importanti infezioni recidivanti vanno infiltrati e sterilizzati per ottenere un buon risultato terapeutico (vedi film).

Le calcificazioni da un lato possono essere una concausa importante di alcuni sintomi prostatitici (ejaculazione precoce, emospermia) e dall’altro possono mantenere, qualora presente, l’infezione, “difendendo” al loro interno, come in una cittadella fortificata, gli agenti microbici causa delle reinfezioni costituendo i cosiddetti biofilms batterici. Ricerche recenti (Daniel Shoskes della Cleveland University) hanno documentato all’interno di queste calcificazioni, la presenza di nanobatteri. Da quì la messa in atto di alcuni protocolli terapeutici a base di supposte di EDTA+tetracicline.

I sintomi associabili alla presenza delle calcificazioni sono diversi a seconda della loro localizzazione:

1. periuretrale sottocervicale: disturbi della minzione; dolore trafittivo sulla punta del pene all’inizio e/o alla fine della minzione.

2. periuretrale mediana: tensione perineale o nessun disturbo.

| 3. perimontanale: ejaculazione precoce; dolore all’ejacualzione; sensazione di ostacolo alla fuoriuscita dello sperma; emospermia (Prostatic Calcification – foto 6). |  |

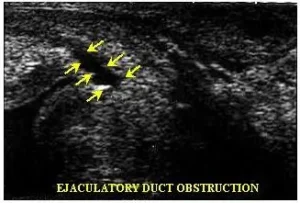

| 4. peri o intraduttale (dotti ejaculatori): sintomi uguali a quelli della localizzazione perimontanale (Ejaculatory Duct Obstruction – foto 7). |  |

Come già accennato, solitamente queste calcificazioni, contengono un’alta quantità di urati, creatinina, xantine ed uridina e su questa base alcuni Autori hanno provato sperimentalmente a curare la prostatite, somministrando sostanze antiuriche per via generale, concludendo alla fine della ricerca che un discreto miglioramento nei sintomi si era ottenuto, ma finchè si somministrava il farmaco!

DOTTI EJACULATORI

Nello stato di normalità, sono evidenziabili ecograficamente, soprattutto nella fase dinamica minzionale, come due strie ipoecogene (visualizzabili singolarmente con la sonda in scansione lineare), che convergono verso il Veru Montanum. In presenza di infiammazione acuta sono maggiormente evidenti per l’edema parietale che ne accentua la visibilità. In condizione di infiammazione cronica spesso le pareti diventano iperriflettenti per ispessimento e fibrosi delle stesse. Talvolta alla fibrosi parietale si associano calcoli intraluminali evidenziabili come spots sonolucenti posizionati circolarmente “a grani di rosario”.

I sintomi associati all’infiammazione dei dotti ejaculatori si manifestano durante l’orgasmo con dolore o bruciore all’ejaculazione, talvolta emospermia, sensazione di ostacolo con diminuita quantità e alterata qualità dello sperma ejaculato, fino all’assenza di ejaculazione.

VESCICOLE SEMINALI

Nello stato di normalità sono ben visibili (soprattutto dopo astinenza sessuale) in continuazione con la base prostatica, come due formazioni ovarari ipoecogene, con sepimenti iperecogeni all’interno. Una situazione di infiammazione ne provoca solitamente la dilatazione per il loro mancato svuotamento conseguente all’ostruzione da edema infiammatorio dell’ampolla o dei dotti ejaculatori. I reperti ecografici sono simili alla presenza di cisti e possono essere mono o bilaterali. Talvolta nel corso di infiammazioni croniche importanti (es. da trichomonas o da gonorrea), le vescicole si presentano invece sclerotiche e con pareti iperriflettenti. L’infiammazione delle vescicole si manifesta solitamente lateralmente ai due lati del pube, con un dolore sordo e continuo che può intensificarsi durante la defecazione, così da produrre una stitichezza riflessa, che, con un circolo vizioso aumenterà ulteriormente la consistenza delle feci e pertanto il dolore al loro passaggio.

Per la loro conformazione, sono spesso l’ultima struttura anatomica a guarire in corso di infiammazione e pertanto il loro trattamento deve essere eseguito con particolare cura.

UTRICOLO

Normalmente è una formazione anatomica involuta e pertanto non ecograficamente visibile. Talvolta invece rimane presente e si può dilatare e costituire una cisti, evidenziabile ecograficamente come un’area asonica parauretrale mediana. Questa situazione talvolta può rimanere del tutto asintomatica, talaltra invece ingenerare una situazione di dolore risolvibile con opportuna terapia.

COLLO VESCICALE E TRIGONO

Lo studio funzionale ecografico di questa regione è possibile solamente nel tempo dinamico minzionale.

| Nei soggetti normali, l’inizio della minzione è caratterizzato dalla imbutizzazione del collo nella sua componente anteriore e posteriore, in maniera morbida e omogenea, per disegnare un tronco di cono con la sua base rivota verso la vescica e la porzione apicale che si continua nell’uretra (foto 9). |  |

| In presenza di sclerosi (o disectasia), ecograficamente si apprezza una rallentata apertura di un collo che appare non più morbido, ma irrigidito (apertura a scatto), con comparsa di vistosa sporgenza endoluminale della porzione posteriore (labbro posteriore). |  |

La fisiologica imbutizzazione viene cosi ad essere alterata e lo spazio di deflusso dell’urina nell’uretra, notevolmente ridotto con sua conseguente accelerazione dell’urina stessa (possibile reflusso uretro.prostatico).

In questa situazione patologica anche la chiusura del collo si presenta alterata, in quanto non avviene gradualmente, ma, come per l’apertura, “a scatto”, lasciando imprigionata nell’uretra una piccola quantità di urina che defluirà all’esterno, dopo la fine della minzione, provocando un tipico sgocciolio. L’esistenza di questa situazione anatomica è, come spiegato nella fisiopatologia, una causa da rimuovere per impedire il perpetuarsi della prostatite cronica.

Le alterazioni infiammatorie del trigono (trigonite), primitive o secondarie, sono scarsamente individuabili con l’ecografia a meno che non siano molto evidenti e caratterizzate dalle presenza di estroflessioni mucose (trigonite papillare), visibili come tante piccolissime digitazioni della parete vescicale.

URETRA

Così come il collo vescicale, anche l’uretra è apprezzabile ecograficamente solo nella fase dinamica minzionale e solo nella sua prima porzione (uretra prostatica e membranosa).

Nel soggetto normale, all’imbutizzazione del collo fa seguito la morbida distensione dell’uretra prostatica il cui calibro non supera solitamente i 10 mm.

| Le pareti si presentano sottili e lievissimamente più riflettenti del tessuto ghiandolare circostante (foto 9). |  |

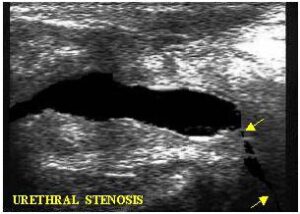

| Nelle uretriti la distensione appare rigida e le pareti notevolmente iperriflettenti, ispessite e con profilo irregolare. Nel caso di restringimenti (stenosi) dell’uretra a valle del tratto esplorabile con l’ecografia transrettale, il sintomo indiretto apprezzabile è l’iperdilatazione nella sua porzione prostatica, senza altro segno di malattia (foto 10). |  |

In questi casi sarà necessario uno studio radiologico della minzione con uretrocistografia retrograda minzionale .

Esami radiologici

Valore diagnostico 10 ( solo se effettivamente necessari!)

Nel paziente affetto da prostatite cronica, qualora sia stata sospettata una stenosi dell’uretra, l’unico esame radiologico utile è l’uretrocistografia retrograda minzionale. Questo esame permette, durante l’istillazione di liquido di contrasto radioopaco nell’uretra, di studiare sia il decorso ed il calibro dell’uretra stessa che la vescica. Nella successiva fase minzionale poi, permette di studiare la dinamica dell’apertura del collo vescicale onde evidenziare od escludere eventuali sclerosi dello stesso.

E’ pertanto un’indagine insostituibile da eseguire per una sospetta stenosi uretrale.

Cistoscopia

(valore diagnostico 0-1)

Nella nostra esperienza lo studio cistoscopico del paziente prostatitico è del tutto inutile non aggiungendo altre informazioni a quelle ottenibili con le altre metodiche diagnostiche già descritte. Anzi molti pazienti riferiscono un vivace peggioramento dei sintomi dopo essere stati sottoposti a questo esame!

L’esecuzione di tale esame, invece, ma solo come tempo iniziale di un intervento endoscopico (es. resezione del collo o disostruzione di una stenosi uretrale), evidenzia in caso di uretro-prostatite, il condotto uretrale ed il collo vescicale molto arrossati e con vasi sanguigni dilatati e facilmente sanguinanti.

A livello della loggia prostatica, spesso si possono vedere in trasparenza delle zolle nerastre, riferibili a calcoli all’interno degli acini periprostatici. Sempre nella loggia, in presenza di reflussi uretro-prostatici, la parete dell’uretra perde il suo colorito roseo per diventare madreperlacea-grigiastra per fenomeni infiammatori cronici, evoluti in fibrosi. Naturalmente questa porzione di uretra per la perdita della sua fisiologica elasticità sarà causa di bruciori al passaggio dell’urina.